PG电子

PG电子技巧经济运行的体温计

PG电子(Pocket Games Soft )全球首屈一指的电子游戏供货商[永久网址:363050.com],首位跨足线下线上电子游戏开发。PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,pg电子app,pg电子外挂,pg电子接口,pg电子技巧,pg电子下载,欢迎注册体验!本文构建了衡量经济运行的“体温计”,2025年的总体状态可能是经济体仍处于“发烧”状态,但温度从40°降至38°。

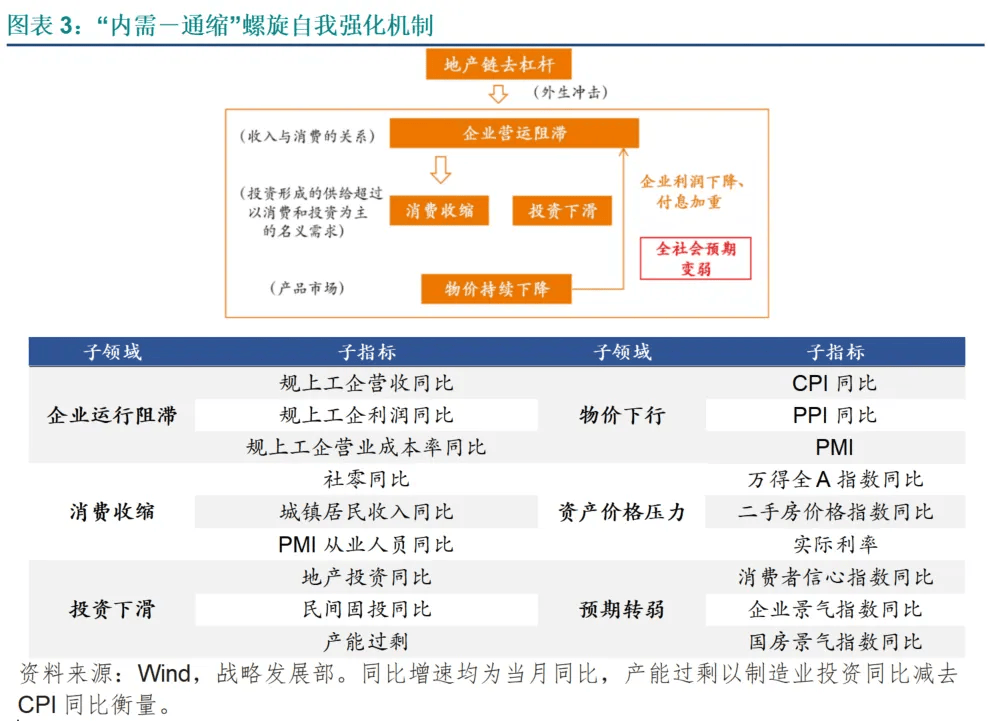

“通缩螺旋监测指标”通过六个关键环节的高频代表性子指标及指标间动态相关性,反映通缩螺旋强度。具体包含:企业运营阻滞、消费收缩、投资下滑、物价下行、资产价格压力和预期转弱六大关键环节。

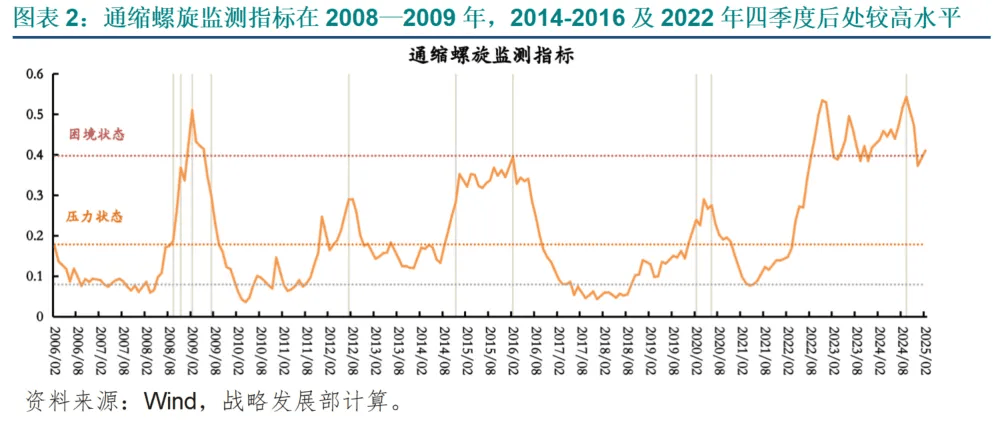

2008-2009 年:金融危机后,通缩螺旋监测指标快速攀升后回落。2009 年 2 月指标达峰值,随后在宽松政策作用下回落。此期间通缩螺旋主要受资产价格、物价、投资、企业运营冲击,消费影响较小。

2014-2016年:经济增长速度换挡进入 “新常态”,通缩风险持续时间长,但峰值低于其他时期。物价、企业运营、资产价格、消费是主要压力来源。

2022 年至今:通缩螺旋监测指标与 2009 年上半年相当,持续时间长、峰值高、经济恢复艰难。2024 年 9 月指标达阶段性峰值,924 新政后回落。此期间除资产价格、投资、物价压力外,消费收缩扩大。

得益于 924 新政,2024 年 12 月通缩螺旋监测指标已经从困境状态回落至压力区间,政策效力初显。

本文构建了衡量经济运行的“体温计”,2025年的总体状态可能是经济体仍处于“发烧”状态,但温度从40°降至38°。

“通缩螺旋监测指标”通过六个关键环节的高频代表性子指标及指标间动态相关性,反映通缩螺旋强度。具体包含:企业运营阻滞、消费收缩、投资下滑、物价下行、资产价格压力和预期转弱六大关键环节。

2008-2009 年:金融危机后,通缩螺旋监测指标快速攀升后回落。2009 年 2 月指标达峰值,随后在宽松政策作用下回落。此期间通缩螺旋主要受资产价格、物价、投资、企业运营冲击,消费影响较小。

2014-2016年:经济增长速度换挡进入 “新常态”,通缩风险持续时间长,但峰值低于其他时期。物价、企业运营、资产价格、消费是主要压力来源。

2022 年至今:通缩螺旋监测指标与 2009 年上半年相当,持续时间长、峰值高、经济恢复艰难。2024 年 9 月指标达阶段性峰值,924 新政后回落。此期间除资产价格、投资、物价压力外,消费收缩扩大。

得益于 924 新政,2024 年 12 月通缩螺旋监测指标已经从困境状态回落至压力区间,政策效力初显。

总体而言,当前经济处于压力严峻与新动能蓄势的关口,两会后政策框架明晰。短期靠 “两重”“两新” 政策及消费补贴;中期优化供给、增强投资效能;长期培育新增长点、推动收入分配改革等。

总体而言,当前经济处于压力严峻与新动能蓄势的关口,两会后政策框架明晰。短期靠 “两重”“两新” 政策及消费补贴;中期优化供给、增强投资效能;长期培育新增长点、推动收入分配改革等。

本文构建了衡量经济运行的“体温计”,2025年的总体状态可能是经济体仍处于“发烧”状态,但温度从40°降至38°。

2024年9月,我们在《对当前中国经济发展的一些思考》一文中,基于易纲提出的“通货紧缩的两个特征和一个伴随”定义及费雪的“债务-通缩”理论框架[1],系统阐释了当前中国经济面临的“内需-通缩”螺旋的传导机制与分层施策框架。当前中国经济已陷入自我强化的通缩循环:房地产去杠杆和经济转轨的外生冲击下,企业经营受阻,内需收缩与物价下降相互强化,叠加真实利率抬升与债务负担加重,进一步抑制微观主体的投资与消费意愿。打破螺旋既要依靠强力刺激改善需求和社会预期,同时还需要解决更深层次的问题,比如化解债务和深化改革。

基于这一逻辑,我们构建了“通缩螺旋监测指标”——该指标如同经济运行的“体温计”,能够动态、直观地反映经济体承受通缩螺旋压力的程度。通缩螺旋指标其核心逻辑是通过已提出的中国经济中“内需-通缩”螺旋的自我强化机制中六个关键环节——企业运行阻滞、投资下滑、物价下行、消费收缩、资产价格承压和预期转弱的高频代表性子指标,结合指标间的动态相关性,构建反映通缩螺旋强度的综合指数。

从通缩螺旋监测指标的历史追溯与动态表现来看,有三个关键时间段值得关注。一是2008年金融危机期间,通缩螺旋监测指标急剧攀升,突破困境状态阈值,呈现尖峰状急上急下的情形。二是自2022年起,房地产行业去杠杆、内需疲软、物价下行等多重压力叠加,通缩螺旋监测指标再次突破困境状态阈值,不仅峰值与2008年相近,且超过阈值的时间明显更久,呈现持续高压态势,显示出此阶段通缩压力的严峻性与持久性。此外,2014年下半年至2016年间,通缩螺旋指标长时间处于压力状态区间,但并未突破困境状态阈值。

这些时段的指标表现,不仅清晰测度了各时期通缩压力的强度和持续度,还灵敏反映出政策干预的成效。比如金融危机后“十大产业振兴规划”和去年“924新政”等政策举措的影响,在指标变化中均有体现,同时指标也清晰展现了政策在经济企稳后逐步退出的时点。

自2022年初以来,中国经济通缩压力长期高企,持续时间超过2015年前后“三期叠加”时期,强度与2008年全球金融危机时相当。2024年9月,指标达到阶段性峰值,随后“924新政”出台,有效推动通缩压力逐步缓解。从2024年10月起,指标持续下行,并于12月降至困境门槛以下。截至2025年2月,资产价格和企业运营方面的通缩指标较2024年9月分别下降21%和27%,充分表明2024年四季度相关政策的出台与落实初显成效。尽管2025年开局数据出现小幅反弹,但这并不意味着政策效果已经耗尽。后续我们将持续关注政策推动经济回暖的效果。

通缩螺旋如何形成?哪些核心因素加剧了通缩螺旋?破局的关键何在?我们以2022年初以来的本轮通缩为例,尝试通过“内需-通缩”螺旋自我强化机制中的六个关键环节——企业运行阻滞、投资下滑、物价下行、消费收缩、资产价格承压和预期转弱来具体剖析。

本轮“内需-通缩”螺旋的启动可以追溯到2021年以来的房地产行业调整。自2021年下半年起,随着 “三道红线”“预售资金监管” 等去杠杆政策相继出台,房地产行业正式步入深度调整期(但调整的根本原因还是行业发展规律所致)。彼时,中国和全球仍深陷疫情影响。虽然房地产行业的低迷已经对整体经济产生了拖累,但由于疫情对经济的冲击更为直观和广泛,在一定程度上掩盖了房地产危机所带来的影响。这不仅导致通缩压力在相对隐蔽的情况下逐渐积累,还使得市场对于经济回暖的预期过于乐观,与现实状况之间出现了明显偏差。

2022年开始,房地产市场连续三年深度负增长,其对经济的影响是广泛而严重的:从投资端看,2022—2024年房地产开发投资同比增速分别为-9.0%、-9.1%和-10.6%,并通过产业链传导,对钢铁、建材、家电等上下游数十个行业产生显著拖累。房企融资渠道受阻,资金流动性风险显著加大,不少企业陷入债务违约困境,并且导致银行体系不良贷款率恶化(从2021年末的1.73%升至2024年末的2.15%)。就业情况同样不容乐观。房地产行业及其上下游产业吸纳了大量劳动力,房地产市场收缩导致行业就业岗位减少。数据显示,房地产和建筑业从业人员从2018年的7078万人下降至2023年的6561万人。上下游产业等因业务量减少,也相应减少用工需求,加剧了整体就业市场的压力。在经济贡献度方面,根据我们在一文中的测算,近三年房地产及相关产业链平均每年直接拖累GDP约2个百分点。

房地产不仅牵涉漫长的产业链条,还具有两大特殊性:一是房价巨大的财富效应,对居民消费影响显著;二是房地产市场与地方政府土地出让收入紧密相连。因此,我们看到房地产调整的巨大冲击向整个实体经济扩散,导致实体企业盈利下滑、现金流紧张,被迫降本增效和削减投资;居民端受收入增速放缓和财富负效应影响,消费萎缩;土地财政的锐减严重制约财政支出的能力;需求不足进一步压制企业投资,同时制造业产能过剩问题凸显,市场信心下滑,资产价格承压。最终推动通缩螺旋进入自我强化的深度负反馈。

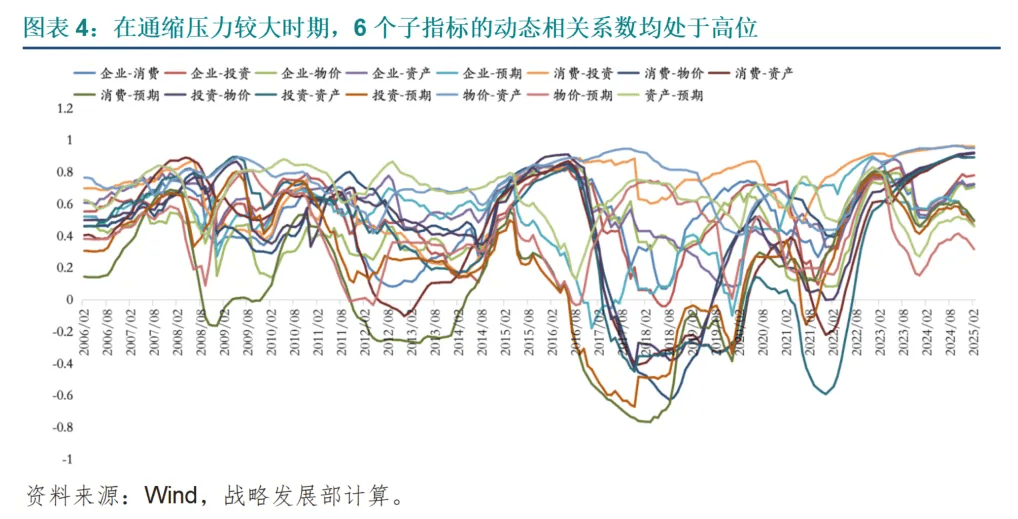

我们将“内需-通缩”螺旋的自我强化机制分解为六大关键环节:企业运营阻滞、消费收缩、投资下滑、物价下行、资产价格压力和预期转弱。统计分析显示,企业与消费、消费与投资、企业与预期、资产与预期、物价与资产之间的动态相关系数较高(均值大于0.6),印证了“内需-通缩”螺旋的运行机制确实是符合现实逻辑的。当多个关键子领域同时受到下行压力时,各个环节间的“共振”会显著加强,表现为多个领域间的动态相关系数均处于高位,各子领域的通缩压力以强联动性相互传递,启动通缩螺旋的自我强化,呈现出整个经济体物价通缩承压的问题。显然,2008年金融危机和2023年后,6个子领域之间的动态相关系数均处于高位,表明这经济确实陷入了通缩螺旋的自我加强循环,要在经济各环节压力共振的时期打破螺旋,难度可想而知。

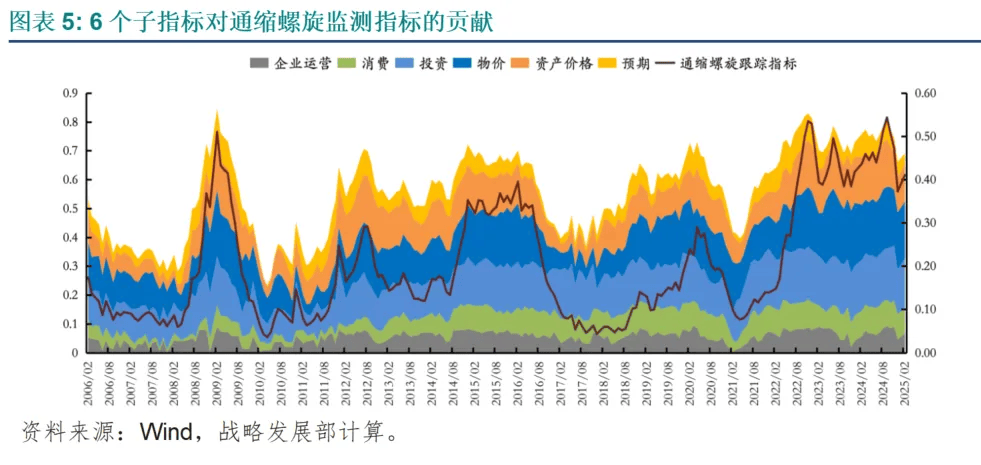

通缩螺旋指标数值衡量的是经济体承受通缩压力的强度。然而,如同相同体温的发热可能源于不同病因,不同时期即便指标数值相近,其背后核心驱动因素与结构性分布也存在显著差异。以下基于通缩螺旋指标及子领域反映出的信息,详细剖析三个通缩压力较大时期的经济表现:

2008年金融危机爆发,通缩螺旋监测指标快速攀升后回落。2008年美国次贷危机引发全球金融危机,金融市场恐慌情绪迅速蔓延。中国作为全球经济重要组成部分,出口大幅下滑(外需锐减),通缩螺旋指标也迅速突破压力状态阈值,随后在2008年底、2009年初突破困境状态阈值。同年11月,我国实施积极财政政策与宽松货币政策,宏观调控聚焦 “保增长”,以 “扩内需” 弥补外需不足,同时注重 “调结构”“转方式”“促民生”,推出4万亿元投资、提高城乡居民收入以扩大消费等举措。2009年2月,指标达峰值,此时国务院已出台 “十大产业振兴规划”,并推出 “汽车下乡”“家电下乡”“节能惠民” 等消费刺激政策。在产业振兴与信贷宽松等强力刺激下,2009年6月指标回落至压力状态门槛值。7月9日,中国人民银行重启1年期央票,标志宽松政策逐步退出,财政与货币政策恢复正常化。11月,指标退出压力状态区间。2009年下半年起,超宽松政策转向适度紧缩政策抑制通胀,2011年甚至出现类滞胀现象。2010 - 2011年间数据在最低状态线附近浮动,显示经济走向过热。

从子领域贡献分解上看,金融危机冲击对于通缩的影响主要体现在:资产价格(股市下挫、房价短期下跌、真实利率短期快速上升)、物价(大宗商品价格大幅下跌,带动PPI同比涨幅从8月的10.06%高点迅速回落至11月的2%)、投资(企业投资骤减)和企业运营(外需萎缩)上。需要指出的是,在超宽松政策下,这一时期对消费的冲击与持续时长明显小于后续阶段。

2015年前后,我国经济增长速度换挡,进入“新常态”。这一时期,经济整体面临通缩风险且持续时间较长,通缩螺旋指标持续近两年高位运行,但是其峰值明显低于2008年和2022年后。主要有三方面的原因,一是产能过剩的长期积累:金融危机后大规模刺激政策使企业扩大生产,形成大量产能。但需求端增长乏力,产能过剩问题突出,通缩压力长期累积。由于不是突发性外部重大冲击,而是渐进式产能与需求矛盾,所以压力释放相对缓慢,峰值难以快速冲高。二是经济结构调整是一个渐进的过程:当时中国经济处于结构调整期,传统产业占比较大但转型缓慢,地产并没有彻底转型,同时“互联网+”等新动能出现。因此,经济增速换挡对总体经济形成一定压力,但并没有进入通缩螺旋的困境状态 。三是政府政策调控,三去一降一补,逐步化解产能过剩、推动供给侧结构改革,棚改货币化等去库存,一定程度上提振了物价(尤其是PPI),通过提升总需求走出压力。

从子领域贡献分解上看,物价(PPI从2012年3月至2016年8月持续为负)、企业运营(产能过剩、价格竞争激烈、盈利困难)、资产价格、消费(受企业运营阻滞影响)是最主要的压力来源。

2022年初至今,通缩螺旋监测指标在数据值上与2009年上半年紧张局势相当,且相比较2014—2016年的情况,通缩压力持续时间更长,峰值也较高,经济恢复更为缓慢和艰难。总体上,指标在2022年升至困境状态,并在2024年9月攀升至峰值,924政策出台后回落。(2023年上半年“小阳春”(伴随解封)虽短暂将指标数值拉低,但未实质扭转困境)。2021年起,国内一系列政策收紧举措相继落地,涵盖整治教培行业、推进平台反垄断、实施双碳政策以及推动房地产去杠杆等方面 。2022年,奥密克戎变异株引发的疫情影响进一步加剧,经济承压。2023年,尽管疫情防控放开后出现 “小阳春” 行情,但经济处于深刻转型期,地方债务与房地产领域的压力对经济的压制作用愈发凸显。2024年,结构改革持续深化,房价显著下跌,叠加地方政府债务化解工作推进,财政支出在前三个季度呈收缩态势,致使通缩螺旋监测指标在9月达到阶段性峰值,随后,9月24日政策发生重大转向,财政部、央行、证监会、金融监管总局发布一揽子增量政策,包括化债、降准、降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付比、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、制定推动中长期资金入市的指导意见等。

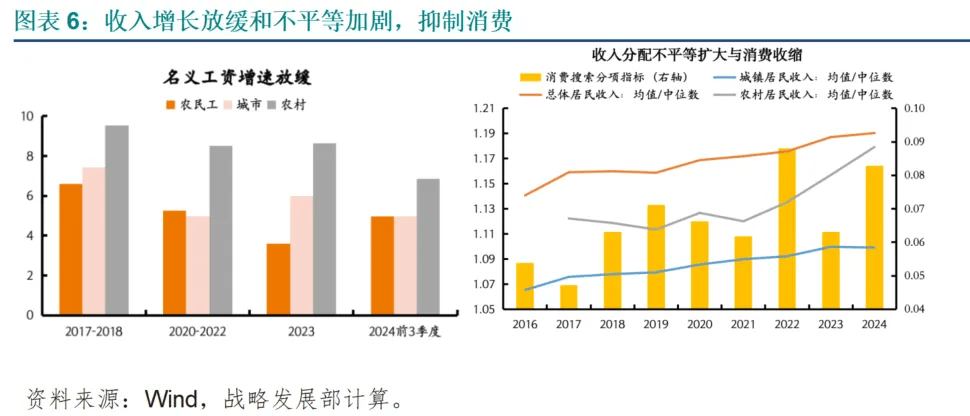

从子领域贡献分解上看,除了资产价格、投资、物价三大贡献项维持高位外,消费收缩较前两个时期有所扩大。居民收入增长不确定性增加,青年失业率(16 - 24岁)一度突破21%,收入不平等程度加深,叠加房价下滑的负财富效应,使得预防性储蓄倾向强化,消费更加谨慎。

2024年12月,通缩螺旋监测指标已从困境状态回落至压力区间。这主要得益于924新政一系列政策发力下,企业运营状况改善、投资回暖以及资产价格在一定程度上的修复。此前,通缩螺旋指标最近一次回落至压力区间是在2023年初。当时,“温而不暖” 的消费虽使指标短暂下降,但未能有效改善企业经营与投资端,居民收入也未明显提升,楼市颓势依旧,无法打破通缩螺旋的自我强化机制。但2025年初以来该指标出现一定反复,政策虽然自去年9月份以来起到作用,但经济内在的运行压力仍在。

回顾2009年经验,企业运营提升与资产价格上涨是拉动通缩螺旋指标下降的关键因素。对比美日两国疫情后以现金补贴为主的促消费、保就业政策,我国2024年 “两新” 政策持续发挥作用(但市场对持续仍存疑),叠加2025年初更大力度的补贴措施,尽管我国提振消费的刺激政策推出时间相对较晚,但这些政策能够同时作用于企业运营与消费环节,促进供给与需求形成良性循环。

总而言之,当前经济既处于压力严峻的关口,也站在新经济动能蓄势待发的前夕。两会过后,短、中、长期的政策框架进一步明晰。短期方面,“两重”“两新”政策仍然是今年投资端重要支点,资产价格方面集中于股市和楼市稳定,提振市场信心。同时,持续推出消费补贴政策,逐渐削弱各环节的收缩与通缩螺旋的负反馈。中期着力优化供给、增强投资效能。长期来看,优化经济增长的可持续性在于深层次的重构,包括对民营企业和企业家精神支持与鼓励,培育经济新增长点,逐步降低对房地产等传统驱动因素的过度依赖,推动收入分配制度改革,提升整体边际消费倾向等。后续仍需持续关注政策影响,基于综合之前的判断以及对经济运行的内在逻辑,我们倾向于认为2025年宏观层面较去年会有边际改善,通缩螺旋指标不会持续居于困境状态。2025年的总体状态可能是经济体仍处于“发烧”状态,但温度从40°降至38°。

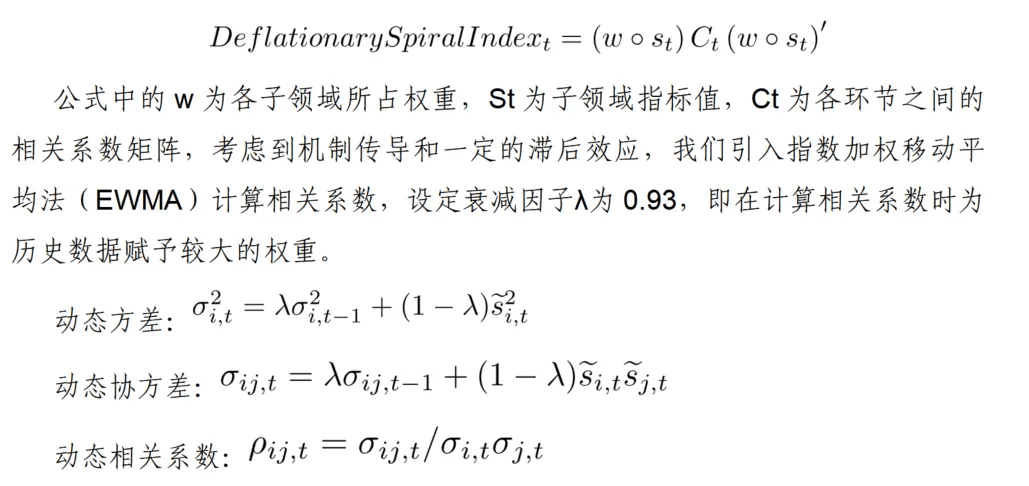

通缩螺旋监测指标构建在数理模型上参考马科维茨的资产组合理论,其中核心思想是结合六个关键环节间的动态相关性以反映通缩螺旋自我强化的系统性效应。

(3)我们认为,“内需-通缩”自我加强的各环节螺旋过程类似于资产组合理论中的风险聚集效应。在资产组合理论中,当投资组合中的多个资产之间的相关性增高时,组合的整体风险也会增大,选择不相关的资产才能降低非系统性风险。同理,“内需-通缩”各环节之间的相互加强会加剧全社会的通缩压力,形成一种自我强化的恶性循环。受到这一思想的启发,我们在数理模型中借鉴了资产组合理论的框架:我们根据各领域对通缩螺旋的传导贡献赋予各领域权重,企业运行阻滞/消费收缩/投资下滑/物价下行/资产价格压力/预期转弱的权重分别为0.1/0.1/0.25/0.25/0.2/0.1。

状态转移矩阵则描述了通缩螺旋在不同隐状态(低压力、中压力和危机)之间的转换的概率。从具体概率来看,该矩阵呈现出较强的状态持续性特征:无通缩压力状态下,94%的概率维持不变,仅有6%的可能性会跳转至压力状态,并不会直接过渡至中困境状态。同样,困境状态的自持续概率为95%,表明一旦进入该状态,短期内仍以维持为主,仅有5%的概率会回复至中压力状态,而不会直接回到低压力状态。相比之下,中压力状态发生状态切换的概率更大,其中8%的概率转向低压力状态,7%的概率转向困境状态。

[1]详见2000年北京大学中国经济研究中心宏观组编编著的《1998-2000中国通货紧缩研究》返回搜狐,查看更多

2025-04-26

2025-04-26  浏览次数:

次

浏览次数:

次  返回列表

返回列表